1979年6月的一個悶熱下午,上戲四樓的會議室里悶得幾乎喘不過氣。正當討論還在持續,55歲的張可突然身體前傾,額頭重重磕在桌面上。會場霎時安靜,只剩同事驚慌的呼喊:“快叫救護車!”七天七夜的昏迷之后,她醒來了,卻再也無法熟練閱讀和書寫。從那一刻起,這位在講臺上談莎士比亞時神采飛揚的教授,被迫走向截然不同的人生賽道,而陪在她身邊的是已歷劫兩次、頭發花白的王元化。

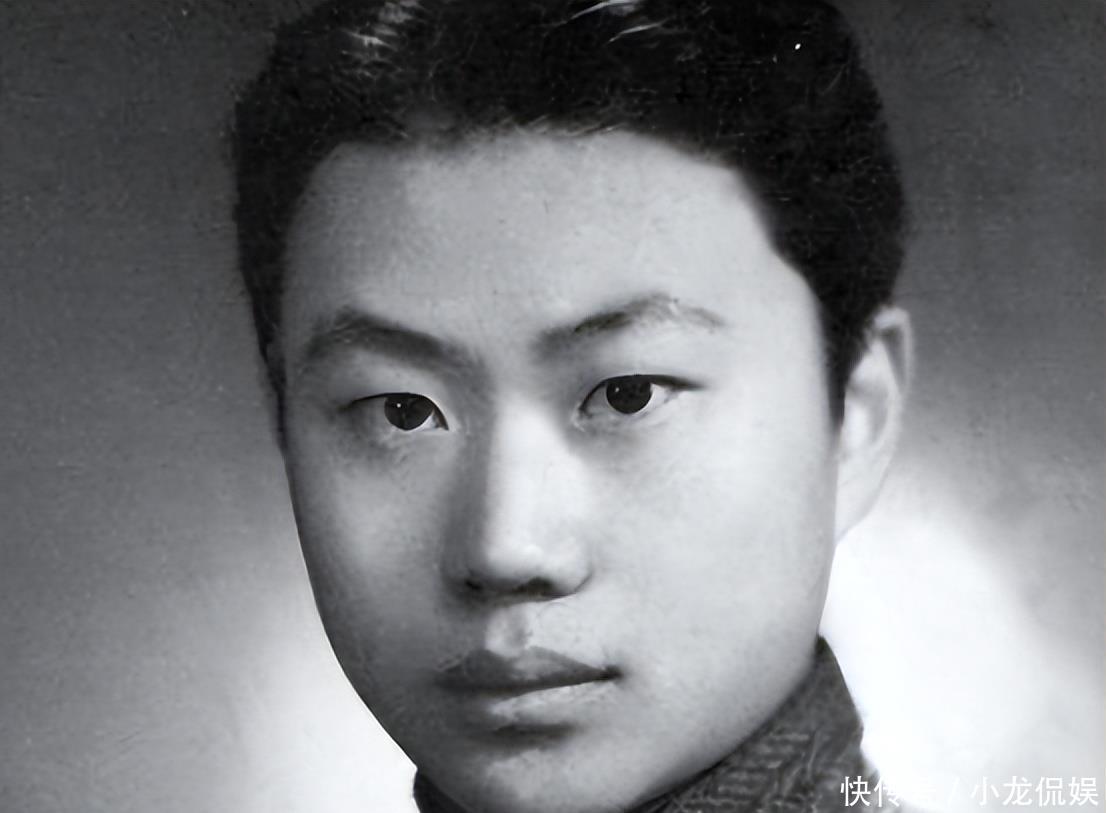

張可的病倒,像極了命運的調撥:前二十多年里,是她寸步不離地守著患有心因性精神病的丈夫;此時,角色對調,換王元化推著輪椅,幫她握筆練字。一位同事私下感嘆,“他們的婚姻像鋼索,兩頭各掛著千斤重物,卻始終沒斷。”冷靜觀察這段關系,會發現它并非簡單的“賢妻良夫”模板,而是兩個出身相似、性格迥異又互補的人,在時代激流中一次次被卷入漩渦,卻始終選擇相互扶住。1930年代的蘇州,張家大宅院內書聲瑯瑯。張氏家族經濟殷實,長輩贊成男女同校,張可得以隨家教學習英語、法語,又因為天生嗓音清亮,常在客廳為父親朗讀莎士比亞臺詞。錦衣玉食的生活容易磨平銳氣,她卻偏偏好鉆研,從不愿空談“閨秀才情”。17歲那年,暨南大學外文系的錄取通知寄到蘇州,她帶著幾本筆記本和一雙極普通的皮鞋南下,周遭同學大多西裝革履,她仍舊一身素袍。院系老師李健吾看出這位姑娘的潛力,遞給她一部奧尼爾的英文打字稿,“試譯下《早點前》,看能不能排出來”。張可埋頭數周,譯稿交出,順帶接了第一場女主角的演出。

抗戰全面爆發后,她跟隨劇社巡演皖南、皖北、湘西,行李箱里永遠擠著莎劇選本和急救繃帶。也是在那段流離歲月里,清華才子王元化闖入視線。這位上海公子哥外表倨傲,背地里暗中加入地下黨;初見時,他用電筒照張可的稿紙,自信得像場舞臺燈光。張可并不買賬,轉身就走。后來讀到王元化刊登在報紙上的文藝短評,她意識到這個“驕傲家伙”文字犀利卻又真誠。思想的頻率對上,比任何送花更有效。可他約會的方式確實糟糕。第一次邀約去了公共租界的公園,門票竟讓張可付,令她當場黑臉。王元化回憶那天時苦笑,“當時口袋真沒錢。”張可卻欣賞他隨后坦白的態度,“真誠”二字成為相處關鍵。1948年3月,兩人在蘇州娶親。張父把女兒托付給女婿時只說了一句,“對她好,別辜負。”這種直接質樸的叮囑,在日后多舛的日子里成了王元化反復自省的警句。

新中國成立后,身份重新登記風起云涌。上海地下黨員需填寫表格確認組織關系,張可本可順勢留下名字,卻主動退回表格。她解釋給同事聽:“當年參加,只為抗戰和理想,現在理想實現,該把位子讓給更能干的人。”語氣平常,卻顯出對政治利益的超脫。隨即她受聘上海實驗戲劇學校,講授西方戲劇史,繼續整理莎士比亞十四行詩。課余,擺在她面前的不再是蘇州繡花鞋,而是柴米油鹽——王元化更像“甩手掌柜”,家務八成都落在她肩上。1955年的春寒料峭夜里,王元化沒按時回家。張可抱著6歲兒子跑遍單位,得到一句生硬回應:“隔離審查,家屬暫緩會見。”牽出“胡風案”的漩渦令無數知識分子噤聲,王元化也未能置身事外。緊接著,家被搜查,書籍、信件、私人日記全數封存。上海戲劇學院內部批判會要求張可“劃清界限”,她起身回應,“丈夫政治問題自有組織處理,言論不該由家屬代筆。”會議室里有人私下搖頭,覺得她固執。兩年拉鋸之后,王元化被釋放,精神卻已崩折。他會突然驚叫,以為探監的審訊燈還照在眼前;會怔怔望向窗外,低聲說“他們又來了”。醫生診斷:心因性精神病。那年代藥物匱乏,主要依賴安眠藥和家屬陪伴。張可把講稿放進抽屜,蹲在床邊勸他,“安心睡,沒人要抓你。”王元化后來提起這一幕時紅了眼眶,“如果沒有她,我真不知道會變成什么。”

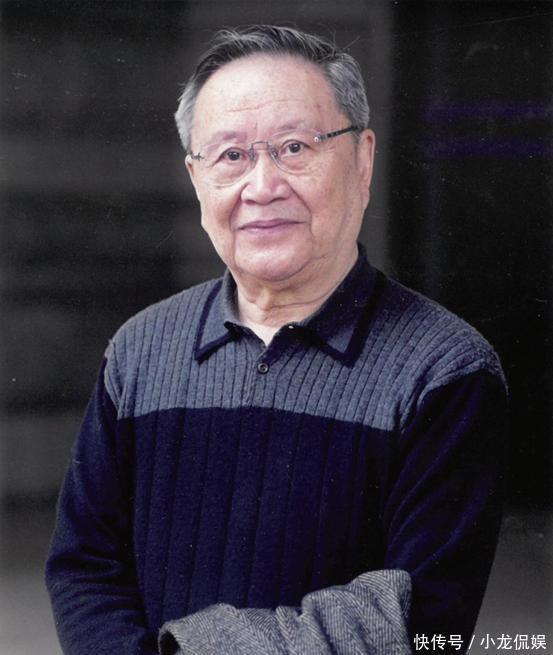

剛穩定幾年,“文化大革命”驟然而起。1966年7月,在上海長樂路的老房子里,王元化再次被帶走,劃為“重點改造對象”下放奉賢農場。高溫暴曬與心理高壓交織,病癥卷土重來,而且比上次更重。張可同樣被隔離,她在狹窄的房間里發燒咳血,卻遲遲得不到醫生診治,肺部留下終身病根。上海郊區潮濕的黃昏,她給自己做針線活,兩手因低燒抖到穿不進針孔,但還是咬牙把破布縫起,她說過一句決絕的話:“既然走到這里,再難也得撐。”1979年政策撥亂反正,夫妻倆終于見到了松動的天光。可厄運并未放過他們——張可的中風讓讀書寫字成了奢望,連自己筆下最熟悉的莎士比亞也只剩模糊影像。王元化靠一本冊子,從“A”到“Z”教她重新認字,像幼兒啟蒙般把字母寫得大如拳頭。有人勸他請護工,他擺手拒絕,“轉給別人,我不踏實。”那時他已是華東師大副教授,卻天天拎保溫壺,蹲在病房角落調稀粥。年近六旬的丈夫,學會給妻子梳發、系圍巾。

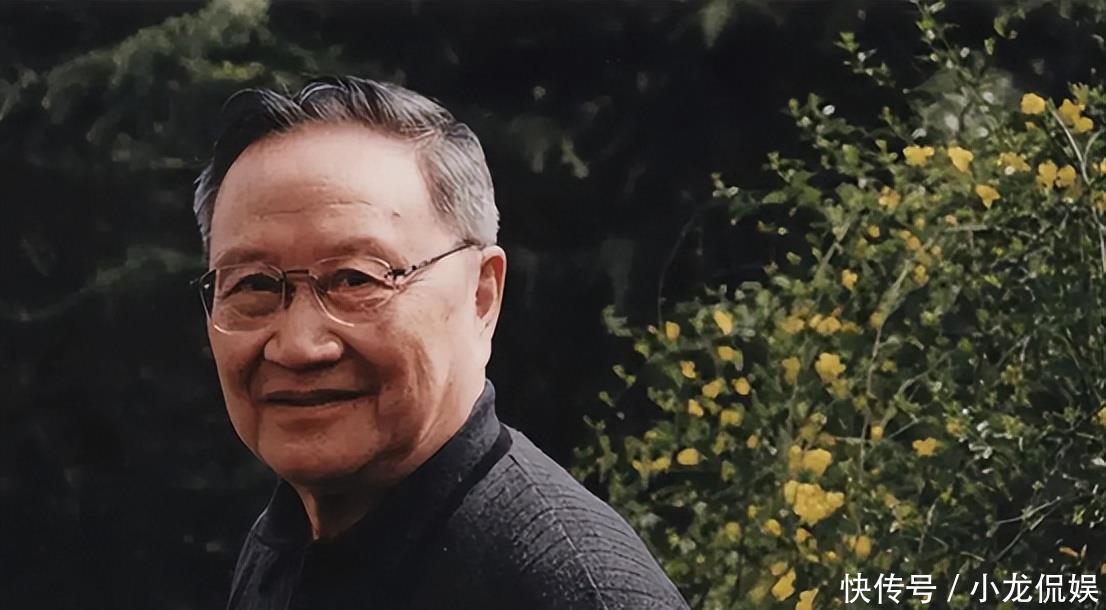

1980年代后期,王元化恢復教學,順帶為張可撰寫大字注音手冊。他常說,“以前她托著我,現在輪到我扛她。”夫妻在學術圈成了佳話,但同事也清楚,家里的光景并非浪漫童話。張可怒氣上來時,會把練字本朝地上一摔,王元化彎腰撿起,拍拍灰,又把筆塞回她手里。偶爾情緒失控,他仍會幻聽,張可反倒伸手握住他,“別怕。”兩個人的病痛像兩根繩結,被反復拉扯,卻彼此纏得更緊。2006年8月,張可在晨練時心臟驟停,走得很寧靜。喪禮選用白百合,不擺挽聯,理由簡單,“她不喜歡繁冗排場”。王元化面容憔悴,卻堅持把香案擺正,自言自語:“她生前怕吵,焚香要慢一些。”兩年后,王元化臥病,醫院提出創傷性搶救方案,他數次擺手,“插滿管子不是我要的樣子。”臨終前他只留下薄薄兩句話,囑托子女:“保持尊嚴。”

回看這段跨越半個世紀的婚姻,易于觀察的標簽是“賢妻”與“才子”,然而更值得注意的,是兩人在風浪中對彼此主體性的承認。張可選擇退黨,是基于獨立判斷;王元化堅持陪護,是出于道義自覺。這些決定放在當時并不輕松,卻讓兩人以難得的平等姿態走完共同人生。無論外界如何評說,“不離不棄”在他們那里從不是口號,而是一連串無聲行動:搬磚頭筑爐子、夜半喂藥、再累也要把被角掖好。正因如此,張可與王元化的故事遠不止“苦情”一詞,而是一份冷峻又堅定的雙向承諾。